うちの水生生物

1月 26日 (月) Jan. 26, 2026

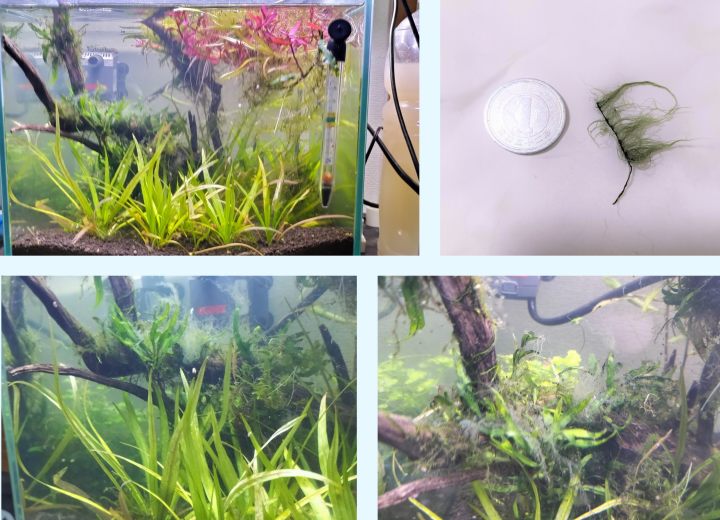

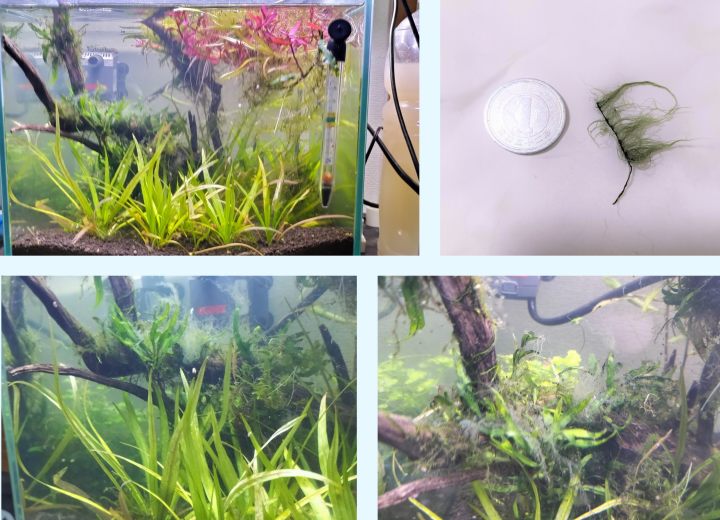

以前から紹介している60cm水槽。

写真

は1月19日に撮影、その日のうちに伸びた有茎種だけトリミングした。2枚目は今日26日に撮影。奥の面に設置していたシャワーパイプは、右の面に移した。植え替えはしていないので、非常に雑然としている。

19日までは敢えてトリミングをせずに、水草を伸ばしたまま放置してみることにしたのだが、それは水槽水の栄養分を減らすことと、光が中層から下層にかけて届きにくくすることを狙っていた。そしてその狙い通りになった。ミクロソリウム トライデントリーフのような一部の水草の葉面や流木の表面に、それぞれ かすかに生え始めていた藻類が消滅し、綺麗になったのだ。

ただ、ナヤス グアダルペンシス(写真

の右上あたりに多くある、茶色の細い葉と茎のもの)の変化は想定外だった。それまでは他の水草に引っかける形で何となく位置を保たせていたその水草は、今回の放置中、その多くが根を張るようになったのだ。ナヤスは底床から離れた状態だとあまり根をつけないが、底床に触れた状態にすると、かなり太く長い根を伸ばし、底床に張ると非常に抜けにくくなる。それに加えて元々、節がポキポキと折れやすい草なので、完全に抜くのがとても難しくなる。除去を考えると気が重い。(このナヤスは、根を伸ばす前は葉の色がダークグリーンだが、根を張るとなぜか茶色に変色する。この形態になると少し折れにくくなるが、それでも一般的な有茎の水草に比べると折れやすいと感じる。)

1月 24日 (土) Jan. 24, 2026

今年に入ってから、このページの更新がずっと滞っていた。更新を待ってくださっている方々への申し訳なさはあった。

ではあるものの、年が明けたタイミングで、私の身体を休ませる必要が生じたので、休養を優先させていただくことにした。ただその間も、カメたちの世話や観察は、以前とあまり変わらずに行えた。その一方で、レイアウト水槽の水草のトリミングはしていなかった。

水草を伸び放題にしたのは、私の休養を優先させるついでに、ある効果を期待して意図的に手入れをせずに放置していたのだ。そしてその効果はあったと見ている。具体的にどのような効果があったのかについては、一両日中に追って書き加える予定だ。

12月 27日 (土) 2025

今日の60cm水槽。

12月 25日 (木) 2025

2つあるカメの水槽の両方に、ボウフラが湧いていたので、それらを網で掬って60cm水槽に入れる。この行動により、カメの水槽内で繁殖している雑菌まで移すことになり、それが魚の健康を害する可能性も考えた。だがカメの水槽の水を触った手を洗わずに、そのまま60cm水槽の水を触るなどは何度もしており、それが原因で魚に異常が起こった様子を確認したことはないので、今回のボウフラ給餌の件で何か良くないことが起こるという不安はない。

12月 21日 (日) 2025

今年の7月末に、生まれてからずっと住んでいた町から、県境を2つ越えて、やや都会といえる市に引越した。そこで暮らして5か月になる。これはアクアリウムという趣味よりも更に重要な事情が絡む、個人的な都合によるものだ。

最近ずっと好調が続いている2匹のカメや熱帯魚・水草の世話は、今の住居に越してから、体感的にはかなりラクになった。

具体的には、それらの水槽はリビングに置いているので、わずかな労力で水槽にアクセスできるようになったのだ。生活のほんのちょっとした合間があれば、観賞、環境のチェック、更には餌をやったりもする。このため、リビングの消灯時刻は引越し前に比べてかなり早くする必要は生じたが、カメたちや魚・水草を見るために、立ち上がって別室に行く必要はなくなった。

大体望んだ温度の水が出る蛇口も近くにあり、カメの水槽の水換えについては、格段にラクになった。水を捨てる時はバケツを使うが、新しい水を入れる時は、蛇口につないだホースから直接、注ぐ方法をとっている。これが引越す前の住環境だと、カメの水槽も熱帯魚・水草の水槽も蛇口から遠すぎて、排水も注水もバケツを使うしかなかったのである。

逆に、引越し後にとても不便になったのは、アクアリウムショップが近くにないことだ。電車やバスで、片道の運賃500円圏内で調べる限り、あまり専門性の高いショップがない(ちなみに私は普段、車に乗らない)。引越す前は、「自分の育てている全ての水生生物のうち、そのショップ以外で手に入れたのは、新参のマレーハコガメ、この1匹だけ。それ以外は全部そのショップで揃えた。店長さんとは時々アクア談義も弾むし、とても充実している」と評価していたショップが、何と

その当時の自宅から、直線距離でたったの200mしか離れていなかったからだ。これについてだけは、転居前の家が飛びぬけて恵まれていたと本当に思う。

12月 16日 (火) 2025

今日の60cm水槽。

12月 12日 (金) 2025

私の持っている水槽の数を、今まで言ったことがなかった。

90cm規格水槽×2 (共にマレーハコガメを1匹ずつ飼育)、60cm規格水槽×1 (最近ここで紹介している水槽)、これだけである。

近いうちに、30cmキューブ×1 が加わることが決定している。

12月 8日 (月) 2025

当初からの想定通り、新しい水景は日数をかけて組んでいくつもりだ。控えの水草は、衣装ケースにカルキを中和しただけの水に入れてLED照明を当てているだけだが、あと10日程度なら問題なく持ちそうだ。

水草の選び方、流木の組み方、その他様々な方面で再考の余地がある。

魚は、チェリーバルブ、キンセンラスボラ、ラスボラ アギリス、エクエスペンシル、カージナルテトラ、あとボララス ウロフタルモイデスも数匹いるはず。ヤマトヌマエビ、ミナミヌマエビも入れている。

12月 7日 (日) 2025

このサイトを管理している私自身のことについても、そろそろ話していこうと思う。

アクアリウムの世界に入ったきっかけは、私の場合、水草だった。

こう言うと、どこかで見た美しい水草レイアウト水槽がきっかけなのだろう、と思われるかもしれない。だが私がこの世界に興味を持ったのは、そもそも水草水槽というものがほとんど知られていない、かなり以前のことだった。ただ、具体的にいつだったかについては、今は伏せておきたい。そのころはアクアリウムの業界も、今とは違っていた。

例えば、私が水草に興味を持ち、水槽での育成を始めた当初は、観賞魚用のサーモスタットというと、バイメタル式(懸垂式とも呼ばれていた)が主流だった。どういうものだったかの紹介のために画像(拾い画だが)を上げた。その当時も電子式のサーモはあったが、高価だったことに加え、水がかかったりすると、すぐに壊れそうだというイメージがあり、バイメタル式のものを選んで買っていた。機械部分の全体を水に沈められる、サーモとヒータを一体化させた商品もあったが、それさえ温度調節はバイメタルで行なう仕様だった。

もちろん当時から水草愛好家はいたことはいたが、底床は大磯砂やその系統のものを使い、pHや硬度の上昇を気にするマニアと呼ばれる層でさえ、パールサンドという砂利系のものを使うなどしていた。そもそもソイルというものが商品どころか概念から存在しない時代だった。扱われていた水草の種類も、もちろん今よりずっと少なかったが、当時は珍しい植物を見る目線で、驚きをもって見たり買ったりしていた。

では、私が水草に興味を持つきっかけは何だったのか。それはよく読んでいた植物図鑑の中の、水草を紹介していたページに目が留まり、「わざわざ水中に生えるなんて物好きな植物だな」というふうに思っていた折、家族の川釣りについて行くと、釣り上げた魚よりも、テグスに引っかかったシャジクモに興味を持ち、また別の日に家族で軽く山登りに行くと、水路にひしめくミズオオバコの群生に目を奪われたものだ。それらの水草の葉の瑞々しさに魅入ってしまうという体験を通して、アクアリウムに強い関心を持つようになったのだ。

12月 5日 (金) 2025

リセット後の新しいレイアウトは、数日かけて整えるつもりだ。今日はこんなところ。この水生シダはミクロソリウム sp. “トライデントリーフ”で、2014年に導入したものが枯れずに息づいているもの。

12月 4日 (木) 2025

体調の関係で手入れしていなかったら、茂りすぎたので、昨日リセット(といっても底床はほぼそのまま)した。

11月 19日 (水) 2025

明日あたりからアクアリウムのことに時間が割けそうなので、このページは明日か明後日に大きめの更新ができそうです。

10月 12日 (日) 2025

観葉植物。全部ではなく、とりあえず健康そうな4つを紹介しようと思う。

左から、カポック、ポトス、フィットニア、シャムオリヅルラン。

10月 6日 (月) 2025

以前は複数の水草レイアウト水槽を持っていたことがあるが、今はこの60cm規格を1本だけ。

周りがどうなっているかも含めた写真を、先に貼ることにした。

10月 1日 (木) 2025

グリーンロタラとロタラ“ソンラ”を分けずに、同じ場所に植えた。この写真のものは展開している葉のすべてが水中葉。

どちらも這いやすいロタラであるが、グリーンロタラのほうは“ソンラ”とは違い、新芽も茎も緑から白色で、それらが赤みがかることは(基本的に)ないことから、見分けがつく。更にその特徴は、水中葉・水上葉どちらにも当てはまる。

8月 29日 (金) 2025

8/24は水槽の底面の前面部分に、化粧砂を敷いた。今日はその奥のまだ何も敷いていない所に、ソイルを敷いた。ソイルの種類はアマゾニア Ver. 2である。

さて。既に水が張ってあるところにソイルを流し込むと、必ず水槽水が濁る。ソイルを入れる作業を、どんなに慎重にやってもである。ついでにそのソイルの栄養分の一部が、水槽に充満していると思う。そのまま水を換えずに置いておくと、藻類の繁殖がとても盛んになった経験があるので、明日以降は毎日か隔日に、こまめに水換えをするつもりだ。

とにかく水が濁ったことで、水槽の奥の部分の様子が非常にわかりにくくなった。そのため、今日入れたソイルを均したり、水草を植えたりするのは、明日以降に延期することにした。

8月 26日 (火) 2025

■ とりあえず買ってきた水草

◼ 写真、上の黒い鉢の中:

・ ウォーターダイヤ, 2本

・ ルドウィジア フローティングプラント, 1本

◼ 左のプレート 左から

・ エキノドルス sp., 1本(3〜4つに株分け可)

・ タイストリクタ, 6本

・ ハイグロフィラ ポリスペルマ, 7本

・ ミニマッシュルーム, 2本

◼ 右のプレート 左から

・ グリーンロタラ, 6本

・ ロタラ ロトンディフォリア var., 7本

・ ロタラ ワリッキー, 7本

・ ロタラ ソンラ, 6本

・ ポゴステモン メンメン, 4本

■ 以前からある水草

・ ポリゴヌム スターレッド, わずか

・ ウォーターウィステリア, 約5本

・ ナヤス グアダルペンシス, 多量

・ ウィローモス, あまり多くない

・ ミズゼニゴケ, あまり多くない

・ ミクロソリウム トライデント, 多め

・ ロタラ レディッシュ, 少量

・ チェーンアマゾン, 多量

・ マツモ, 多量

8月 24日 (日) 2025

新居に移ってからしばらくは、水草水槽の立ち上げが なかなか進まなかった。お気に入りの化粧砂がなかなか手に入らなかったからだ。

そんな中、昨日 ちょうど使いたかった化粧砂が手に入ったので、今日、それを敷いてみた。使うのは60cm規格水槽である。本当に置きたかったのは90cm水槽だが、新居の狭さを考えると難しい話になるとわかったので、諦めた。

やっと手に入った化粧砂を、まずは水槽の底面の前部に敷いてみた。あとは、その砂と混ざらないようにソイルを、底面の残りの部分に敷くことで、多くの水草が植えられる見通しも立った。写真はその時の水槽の様子で、その時点でまだソイルを入れていない。化粧砂を入れただけの状態だ。

7月 22日 (火) 2025

新居に水槽台と水槽を設置した。2匹を同じ水槽で飼育したことは一度もなく、それぞれを単独飼育する形で育ててきた。だから水槽台や水槽、その他の備品は、どれも基本的に2つずつ持っている。

両方の水槽に水を入れて、シェルターや照明や濾過器もつけて、やっと2匹のカメを、従来と大体同じ環境下に置くことができた。紫外線蛍光灯やバスキングランプも、従来使っていたものを引き継いだ。

カメたちをその水槽に放した直後からずっと、不安やストレスを抱え込んでいそうな様子は特に見られず、2匹とも1時間もしないうちに、何かを食べたそうにしていたが、配合飼料はちょうど切らしていたので、新居から近いペットショップで売っていたカメプロスを買った。ただ、カメプロスはあまり常食させないでおこうと思っている。草食傾向が強いマレーハコガメの成体には、粗タンパクの含有量が41%以上もあるカメプロスは、あまり向いていないと思うからだ。

7月 19日 (土) 2025

この数日間、事情があってある都市に転居する日が迫ってきていたので、その引越しの荷物をまとめたりしていたが、いよいよ私がカメや熱帯魚などを連れて、出ていくことが決まっていた日になった。

今日中に出ていかなければならないのに、新居にはまだ電気やガスが通っていないという。ただこれは事前に知らされていたことなので、その間はホテルに泊まることにしていた。

だが、ホテルという場所は、カメや熱帯魚の持ち込みや預かりというサービスがないのが普通のようで(まあそうだろうな、そんな需要、滅多にないだろうし)、次のように決めた。

カメや魚などの生体は、ちょうど近くに住む兄弟の家で預かってもらい、私はホテルで2泊することになった。新居の電気や水道、ガスが使えるようになるのが、7/21からだと言われていたからだ。それも引越しが決まってすぐぐらいの早い段階で。

7月 12日 (土) 2025

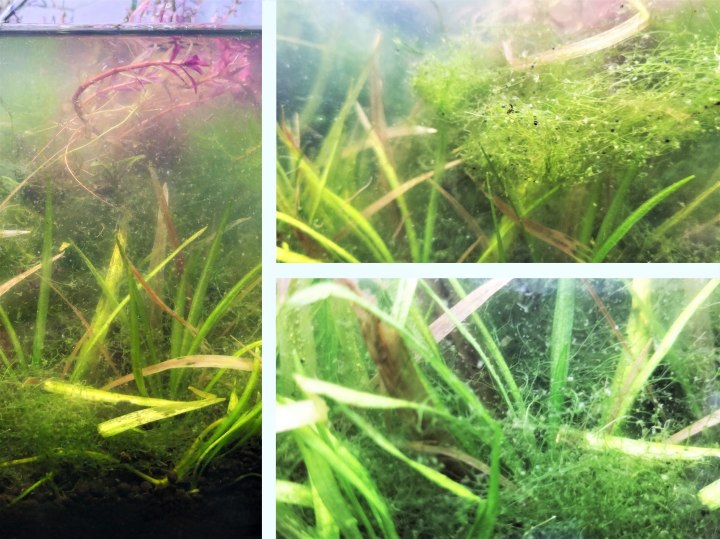

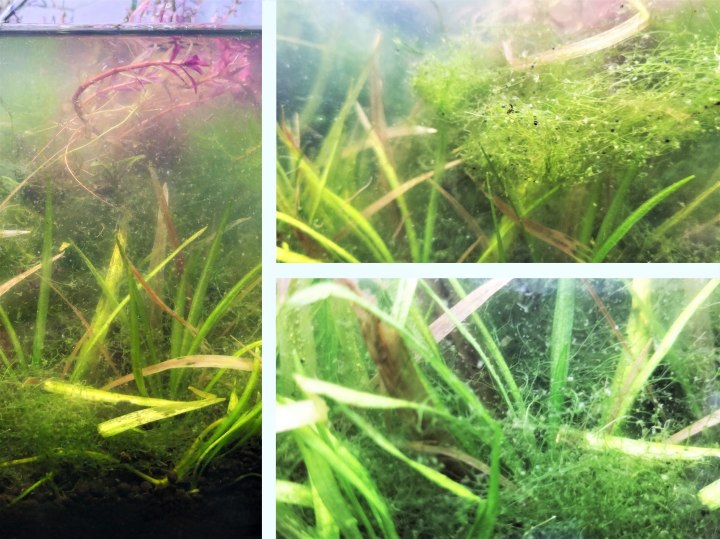

今年の3月に立ち上げた30cmキューブ水槽は、最近はもはや美しいとはとても表現できないものに落ちぶれつつある。水槽全体が、どこも写真のような景観になり下がってしまったのだ。理由は、世話をさぼっているから。それだけだ(今、中には魚もエビもいないので、本当に何もしていない。CO2添加さえ何か月も行なっていない)。ちなみに、この水槽のガラスは、セットしてからの約4か月間に、たったの1回しか拭いていない。ガラスに藻類がつくことが、ほぼないからだ。

この水槽全体の様子は、載せられる写真の枚数の関係でここにはUPしていないが、遠くから見ても、藻類が主体の水槽だとすぐに判断されてしまうだろう。一言で言えば「汚い水槽」だと評価する人が大半だと思う。そしてその藻類の種類も、アオミドロのようなものだということで、多くの人の間で意見が一致するのではないかと思う。

確かに水面下では、中の水草に絡みつくように、繊維状の緑色の物体がはびこっているのだが、それを取り出して、中にアオミドロを始めとする、藻類の可能性のある物質片を探してみたが、それらしい物は一つも発見できなかった。その繊維状の物体はどうやら、ただ1種の被子植物だけで構成されているらしいこともわかった。

その植物種とはイトタヌキモか、その近縁種にほぼ間違いない、というところで落ち着いている。

このイトタヌキモ水槽も、インテリアとしては見苦しいので、機会があればここに植えた水草に絡まったりしている部分をほぐしたりして除去するつもりだ。もしこれが藻類だと、水草や流木に活着していたり、非常に細い繊維でモスに絡みついていたり、破片を回収するのが不可能だったりで、コケ取り要員に頼めなければリセット一択になるところだ。だがイトタヌキモだとどうだろう。もしかすると、手指だけで全部、綺麗に取り除けるかもしれない。

実際に全部、手で綺麗に取り除けるかチャレンジする機会が来たら、その時に追って報告したい。

7月 11日 (金) 2025

このページの更新頻度が、また疎らになってきたが、最近の事情について言えば、本当はもっと頻繁に更新する気力ならあるけど、公開する内容がない、という状況が続いている。

というのも、ここで何度か言っているように、今月20日に、私はこの家を出て新しい所に住むつもりだ。すると、今、例えば水草を増やしたとか、レイアウトを変えたとかのアクションを起こしても、20日に(水槽や生き物を運ぶのは、19日になりそうだが)なると否が応でもリセットしなければならなくなる。そうなると、今、アクアリウムで何か新しい変化を起こすだけ、虚しさとしてしか返ってこない気がするので、つまり何も手につかないのだ。

引越しして水槽の環境が整ったら、またこのページの更新頻度も上がるんだろうな、と思っている。

7月 4日 (金) 2025

先月6月の後半に入って、体調が更に悪くなり、できることが限られていきました。原因をよく調べると、摂っている栄養の偏りや運動不足、睡眠が規則的でない、薬を規則正しく飲んでいないなど、これかな、と思われるものが芋づる式に見つかりました。

それを改善してから、体調がどんどん良くなってきました。

薬を規則正しく飲むだけでも、体力は今より良い状態で維持できることがわかり、今後は回復すると期待しています。

さて、私は今月7月20日(日)に、ここから2つの県境を超えた所にある、新しい土地に引越すので(手続きも進んでいて、この転居は確定済みです)、20日に移住するに当たって、持っていくものが最小限になるようにと、今は飼っている生き物たちの環境は拡張せずに、収縮を試みています。例えば、前から「次の濾過器はもう1周り大きいものを」と思っても、今は買わず、そういうのは引越した先で調達すると決めました。

一時的に貼っていた、私のX (ツイッター)のアカウントは、事前の説明通り、ここから消去しました。

6月 19日 (木) 2025

体調の関係で、しばらく更新が止まっていました。(更新できないほど体調が悪かったのではなく、カメの世話だけは、できるだけいつもと同じようにやると決めているけど、それ以外は休息を優先させた結果です。)

さて、今日の写真もスイレン。あれから水も換えたし、更には雨が降ったこともあり、6/7よりも状態が良さそうに見える。

6月 7日 (土) 2025

スイレン。ここに写っている株は、よく行くアクアリウムショップから好意で頂いたもの。温帯産だと聞いていたから、屋外で越冬させると、翌年、春の到来以降、コンスタントに葉を1枚、また1枚と出し始める様子を見ると、私は何とも言えない生命力を感じる。何年も続けてみているけど、あの様子ははっとさせられるものを私は感じるのだ。

さて現在のこのスイレンは、晴れた日でも、その照射時間のうちの何割かの時間しか日光が当たらない場所に置いている。容器が浅すぎる上、夏はまだまだこれからだというこのシーズンであっても、6月の直射日光を朝から夕方までノンストップで当てっぱなしにして、無事で済むわけがない。

このスイレンは、水上葉の葉柄が長くなってきたこともあるし、これからは水位を少しずつ上げていこうと思う。

6月 5日 (木) 2025

現在は6/6の早朝。

今回はいつものように1枚の写真ではなく、4枚の写真をまとめた画像にした。それら4枚とも、この見出しの日付どおり6月5日の、21時頃に撮影したものだ。同じ水槽を1時間と間を置かず撮っているのに、なぜか写り方の雰囲気が揃わず、「別の水槽の写真に見える」という印象を与えかねないと思っている。だが私にはそれを補正できるほどの腕はないので、まとまりがないと感じながらも、今日の画像として採用することにした。

水槽を見ると、ミクロソリウム トライデントリーフの生えている辺りからのみ、白っぽい綿のようなものが見える。数日前に初めて確認したが、ここまで目立つ大きさになったのは昨日からで、ここ2日間の成長が変則的に速くなったという印象だ。見覚えのある藻類だが、名前も特徴も知らない。明日調べよう。

水槽の中に生えている段階では白っぽく見えるが、取り出してみるとやや濃いめの緑色、少しブルーも入ったような色合いであることがわかる(今日の画像、1円玉の写真のそれは緑色っぽくないが、これも補正の技術がないので、違う色だと思いながら採用することにした)。

この対策には、明日あたり食酢を使ってみようと思う。

さて、「この水槽には、魚やエビは入れないの?」と思われる方もいると思うが、その答えは「入れないほうが良いと思うから」。どういうことかというと、あと数週間程度でここから他の部屋に引越すことが確定し、今しばらくは、魚もエビも我慢することにした。引越しする日時は、きたる真夏と重なる可能性がとても高い。 (以前は、このページに「今年の5月に引越す話が実際に持ち上がったけど、思っていたし、実際このページにもそのような記載箇所があるが、その時は引越す必要性があまりなかったことに他の事情も重なって、延期になっていた。だがこの夏の間に引越すことは、今はもう確定事項になってしまっている。)

引越しは、ここからは県境を2回 跨ぐことになる程度の距離になる。…そうなると、水草は大体は何とかなりそうだけど、魚やエビには相当なストレスを与えてしまうことになるのは、必至と言ってよいと思う。

そのような事情から、草だけを育てている形になっている。

6月 3日 (火) 2025

やっとランナーが出てきました。ただ以前に比べると、株が少し弱っているようにも見える。

季節の変わり目であることを意識して、水温(特に高温)には気をつけている。冷却ファンもひと月前から設置していたし、これまで数回稼働した。

5月 30日 (土) 2025

この30cmキューブの流木には、今年3月30日までには、ミクロソリウム トライデントリーフを活着させていた。(この写真を撮る時だけ、この草がよく映るように、流木をいつもの場所から、一時的に移動・回転させていた。)

今日で2か月間になるが、それにしては成長が遅い気がする。葉の形も向きも何だか不揃いで、どうも見栄えがしない。ただ葉の色は良く、傷みも少なそうで、藻類やシダ病の様子もなさそうだったので、これからに期待。

5月 28日 (水) 2025

昨日の書き込みの中に、

> 左下のモスみたいなものは、ちょっと色々交ざっているが、

> 主なものはモスでも藻類でもなく、被子植物に属するある水草である。

> これは写真付きで説明したいので、明日の更新のタイミングでお知らせする。

…と言っていた。今日はその植物の写真も、ギリギリ恥ずかしくない写り具合のものが用意できた。イトタヌキモの一種に間違いなさそう。

まあどうせ昨日の写真だけでも、それがイトタヌキモが集まっているみたいだ、ということぐらい、見ただけで見当がついた人のほうが、多分だけど多かったんだろうな。

5月 27日 (火) 2025

30cmキューブの環境。

下のロゼット型の草は、チェーンアマゾン。これほどランナーを出さないのは初めて。植えてから42日目になるのにね。これまで植え替えや植え直しなども行っておらず、水温もできるだけ一定にしてきたし、とにかく株にストレスを与えるようなことはしていないつもりだけど。ランナーも一度も摘んでいないし、どうしたんだろ。

そういえば、しばらくCO

2を添加してなかったわ。明日までに入れることに決めた。

右上の赤いのは、ロタラ レディッシュ。インディカもHraも経験あるけど、ここまで赤くなったことはなかった。最近、水面に浮いてきてから受ける光量が増えたせいか、更に赤くなったようだ。

流木に活着させているのは、ミクロソリウム トライデントリーフ。状態が悪いな。

左下のモスみたいなものは、ちょっと色々交ざっているが、主(おも)なものはモスでも藻類でもなく、被子植物に属するある水草である。

これは写真付きで説明したいので、明日の更新のタイミングでお知らせする。

5月 23日 (金) 2025

5/17にまいたマクワウリの種から芽が出てきました。

5月 21日 (水) 2025

(ここに書いていた内容は誤りが見つかったため、削除しました。)

5月 19日 (月) 2025

この組織培養のカップ水草を買ったのは、昨年の秋か晩秋だったと思う。この種の水草も、当初は他の水草と同じく、水草水槽に使えそうだからと買ってきたのだが、この時はもう家の水槽のレイアウトは途中まで出来上がっており、いざその段階でこの草を水槽のあちこちに植え込もうとしてみたら、どこに植えても落ち着きがなくなるような気がしてきたので、この時はとりあえず、買ったばかりのその草を全部引き上げて、元のカップに戻した。

これは“ロタラ sp. バングラデシュ”という水草で、これを買った店の売り場を見るまで、実物を見たことはなかった。

このカップ入りの草はその後、直射日光の当たらない窓際に置いていた。明るさはあるが、このままだと寒さで枯れるだろうな、と思うことは、ほぼ常であった。

ところが意外にも、その後約半年間にわたる寒い環境に、この草は打ち勝っていた。冬には「葉の色も生気がなく、枯れていると思う。仮に枯れていなくても、今から急に暖かい環境に移したりすると、そのストレスで結局枯れることになるだろう」と思っていたので、冬の間はずっと放置しながら、大方 諦めを決め込んでいた。ただ、枯れていない可能性も皆無ではないからと、カップの水は時々換えていた。

そして春になると、この草が枯れていないどころか、ちゃんと生きているということが、いくつかの観察を通して明らかになってきた。まず、草丈がほんの少しずつであるものの伸ばし始めているし、葉の色も少し鮮やかになってきた、などが見られたので、この水草は今後、時間をかけて少しずつ、水槽に入れていくことにしたい。

5月 17日 (土) 2025

マクワウリという、熟すと甘い実をつける植物を育ててみようと思い、以前から買っておいた種をまいた。

成り立ちから、メロンの変種であるという扱いで、メロンに似ているというよりもズバリ、メロンそのものである。

種まきは次のように進めた、土を入れた10個のポットに、種をそれぞれ3〜6個ほど置いて、その上に更に少しの土を被せて、最初はその上から霧吹きで水をかけた。

今夏、また引越しすることになるのだが、次に住む予定の家には、どうやら農場として使えるスペースが、あまり広く取れないそうだ。だがマクワウリなら、つるを上方向に伸ばして育てることもできる。更にこの実は、うちのカメ2匹にとっても好物であること。それらの理由でマクワウリを選んだ。

種は小さいし、今日の種まきの様子を写真を撮っても映えないと思ったので、今日は写真はパスすることにした。

5月 16日 (金) 2025

30キューブにチェーンアマゾンを植えて、1か月。まずまずの成長だと思う。

※ 最近、ネットへのアクセスが難しくなっています。(このページはPCで作成、アップロードはWi-Fiではなくテザリングを使っていますが、最近、不具合が多いです。現在対処中)

4月 26日 (土) 2025

3月24日に設置した30キューブには、水草、ヤマトヌマエビ3匹、あとかなり少なめながらCO2も入れているが、レイアウトを組むことは考えていない。

なぜなら、来月にまた引っ越すことになったからだ。仮に今、どんなに立派なレイアウトを作ってみても、その水景を維持した状態で引越しなんて無理だろうし。そこで今は、レイアウトは度外視して、水草の1本ずつに注目する方向で観賞することにしている。

写真の矢印の示す葉は、全てクリプト(多分ベケッティ)のもので、確実に水中葉だが、それ以外に写っている3株のクリプトは、全て4/18に導入したウィリッシーである。葉の質感といい、色合いといい、所々の欠損具合といい、一目で水上葉だとわかる要素がひと通り揃っていると感じる。

ちなみにこの水槽は3/24に水を張ってから、なぜかガラス面に藻類の付着がほとんど見られず、そのため一度も拭いていない。その間の水換えも1回だけ。オトシンや巻貝も入れてないし、そもそも底床は栄養系で知られるアマゾニアを使っているのに、なぜ…?

4月 24日 (木) 2025

古参のカメ(「優」という名のマレーハコガメ)の行動だが、陸場に上っては水場に下りるというのを繰り返す行動が、最近は時々見られる。以前、優が卵(無精卵)を産んだことがあるが、その数週間前からも見られた行動だ。だから今回のこの行動は産卵の前兆で、卵を産む場所を探しているのかもしれないと思った。

そこで、4/22に動物病院に連れていき、レントゲンを撮ってもらったが、体内に卵を持っている様子は確認できなかった。ひとまず“卵詰まり”の心配はなさそうだ。今日の様子は、とりあえず食欲もあるし、行動面も大体 従来通りなので、特に不安な要素は感じない。

4月 18日 (金) 2025

行きつけのアクアリウムショップ。ミズトラノオ(中央上)、クリプトコリネ ウィリッシー(右下の披針形の葉)、ポゴステモン メンメン (右端の細い葉)、以上3種を購入した。

帰路、実家に寄って、温帯スイレンも掘り出して持って帰ってきた。実家の庭にある水場の底面で越冬していた塊根が、季節を感じて水中葉を出し始めたところだ。最後に、左上の枯れ草のようなものが写っているが、これは斑入りアコルスで、実物を見ると株の体力を感じるほどなのに、なぜか写真写りが極端に悪い。

4月 17日 (木) 2025

イチゴを買ってきたが、帰り道で体勢を崩し(移動は徒歩だった)、何個かは形が少しつぶれてしまった。それでも食べられなくはないが、これらは2匹のカメに与えることにした。イチゴは小さめの品種だったが、3個ずつ。ちょっと多かったかもしれないが、よく食べていた。

4月 16日 (水) 2025

下草にチェーンアマゾンを植えてみた。

CO2の添加も、今日やっと始めた。

3月 30日 (日) 2025

そして今はこんな感じ。ゆっくり仕上げていく。写っている水草の大部分は、ミクロソリウム トライデント。

3月 24日 (月) 2025

2月

9日(正しくは「3日」)の水槽は、今はこうなっている。これから不要な水草を除去したり、植えられるものは植えようと思う。見栄え良く変更できたら、この写真もこのコメントも消して、新しいことを書こうかと思う。

3月 22日 (土) 2025

うちのマレーハコガメにも、一般的に“水生カメの餌”として売られている配合飼料を、何種類か試したことがある。だが、「レプトミン」を数回リピートした以外は、2回、3回目を買ったものはなかったと思う。

そんな中で、ある特定の“カメの餌”だけは、古参の子を飼い始めてすぐの時から今に至るまで、「最も多く、かつ頻繁に与えている配合飼料」であり続けてきた。その与え方は多分、今後も続くと思う。

その餌とは、「レップカル ハコガメフード」である(呼び方には数種類のバリエーションが見られたが、ネットで最もよく目にするのは、この呼称だと思う)。写真はその餌のパッケージで、袋入りは今年に入ってから市場に出回り始めたようだ。私が普段、この餌を買っているネットショップで注文すると、それまではボトル入りだったのが、今年は袋入りに変わっていた。ただ、この2つは原材料の表示がほぼ同じ、餌の1粒ずつの外観も同じ、保証成分の表示も全く同じなので、成分的にも同じと見て良いと思う。

それで、私が多くの“カメの餌”の中から、なぜ特にこの「ハコガメフード」を、メインの餌として与えているのか。その理由と背景について説明してみたい。

まず、古参の子を家に迎えた時期よりも更に以前(1995年ごろ。インターネットが普及する直前ともいえる)、マレーハコガメなどの

Cuora属のカメについて、様々な本や図鑑、アクアリウム専門誌のバックナンバーなどを漁って情報収集していたのだが、マレーハコガメの説明の欄にだけ、食性の説明が併記されている割合が際立って高かったことが大きい。食性の説明とは、マレーハコガメなら「草食傾向がやや強く、成体になると更に強くなる」といった内容なのだが、他の種類のカメにはそういった説明がほとんどなかったことを、無視できなかった。(例えば、その解説で「セマルハコガメ」など、他の1種ごとの説明に、「雑食性」などと書かれてあったのなら違和感はなかったのだが、そういった説明がなく、マレーハコガメの説明の部分に限って食性の説明がなされていたところに、強い意味を感じたのだ。)

それだけその傾向が特に強いことを表しているからだという印象を強く持つようになった。だから私は、もしマレーハコガメを飼うのなら、一般的な水生のカメと同じ量/割合の蛋白質を与えることに、ある種の不安を覚えるというような思考回路ができていた。食物繊維を少なく与えることにも、同様の不安を持つことになった。そして、1999年に迎えようと選んだ種類がマレーハコガメだったので、市販の“水生カメの餌”をメインフードにしようと思うことはなかったのである。

そんな時、この「ハコガメフード」を目にすることになり、これならメインフードとして与えても、問題が少なそうだと受け入れる経過をたどった。「保証成分」の表示のうちの「粗タンパク」が「28%以上」とあり、これは一般的に“水生カメの餌”として売られているもの(その多くが「粗タンパク」の含有量として40%前後を示すものが多い)よりも、「草食傾向の強いカメ」、つまりマレーハコガメにも向いていると思うようになった。加えて、「ハコガメフード」は「粗繊維」が12%以下とあることも、大きな安心材料の一つになった(一般の“水生カメの餌”の大半は、「粗繊維」が5.0%以下であれば多いほうであり、中には2.0%以下とするものも、かなりある)。

うちのマレーハコガメには、もっと「粗タンパク」の少ない「レップカル リクガメフード」を与えていたことも、一時的にはあった。だがこれは逆に蛋白質がやや少なすぎるのではないか、という不安もあり、何よりもうちの子たちに与えても、食いつきがあまり良くなかったので、結果として「ハコガメフード」に落ち着き、今に至るという流れだ。以上が、私が彼らに「ハコガメフード」を今もメインに与えている経緯である。

2月 3日 (月) 2025

前から茶の間に置いている水槽(30キューブ)。

そろそろ何かを入れてみような。

1月 21日 (火) 2025

水草を3種類、買ってきた。これで税込み800円は安いと思う。

右下のはハイグロフィラ グァンシー産、他の2種は忘れた(厳密には、自分の書いたメモが判読不能)が、アラグアイアとかレッド、クロス、というワードが含まれていたことを思い出した。それを名前に持つ水草だけでも、ググると結構あるもんだな。どれも結構レアそうだ。

あと、ミクロラスボラ エリスロミクロンを5匹下さいと、店長さんに頼んだら、

「この水槽の中のエリスロは、この4匹で全部かな…、じゃあえーっと、残りの1匹はこっちの水槽にいるでかい子、入れますね。…他と雰囲気とかが違うけど、この子だけ卵を持ってるみたいで。」

なるほど、「4匹下さい」だったら、その大柄のメスを手に入れそびれるところだったのか。

「繁殖、狙ってみよっか」とか、ちょっと考えた。

1月 20日 (月) 2025

2匹いるカメは1匹ごとに、それぞれ1本ずつの水槽で飼っている。

その2本の水槽それぞれに、水中ポンプを入れた。そのうちの1本はこんな感じだ。ポンプからの排水は、暫定的に小さな濾過槽へ(写真の通り)。

近いうちに、濾過槽の部分を水槽の中ほどか、それより上の部分に持っていく。そうすると、カメの遊泳スペースを狭めることもない。

10月 25日 (金) 2024

ネオプロスは、これまで1年と少しほどの間、淡水産の小型熱帯魚(ラスボラなどのコイのグループに偏っているが)に、メインに近い餌として与えてきたが、この餌は他の有名な熱帯魚フードと比較しても、食いつきが確かに良いと実感している。

だが、飼うのが比較的簡単だと言われている、ネオンテトラとアカヒレに与える場合は、注意が必要なのではないかと思った。以下、去年(2023年)に実際に水槽で、複数回にわたってこの目で見てきた出来事をつづる。

さて、ネオンテトラとアカヒレが入った水槽に、ネオプロスを日に2回(たまに3回)与えていると、その2種類の魚に限って、いつも決まって食べられるだけ食べようという勢いでがっつく、というのが日常だった。その後もしばらくその餌やりを続けていたら、たまに1匹…、2, 3日後にはまた1匹…、と、身体の一部(多くはお腹側)が不自然に大きくなった状態で、泳ぎにくそうにしている瀕死の魚を見ることになった。このような異常は、ネオンとアカヒレにしか見られず、この時 混泳させていた魚種、つまりカージナルテトラ、ラスボラ エスペイ、キンセンラスボラ、ボララス ウロフタルマ、ケラ ダディブルジョリィ、チェリーバルブ、プンティウス ゲリウスなどがいたが、それらの魚は全て、ネオンとアカヒレの個体数が減りつつあったその間も、いつも通りの健康な状態をキープしていた。

そして、ネオプロスをやめると、ネオンとアカヒレは数が減らなくなった。

ここからは私個人の考察、いや妄想に近いものになる。その部分だけ、色を薄くしておく。真に受けないでもらえたらと思う。

ネオンテトラやアカヒレのような廉価な魚は、養殖場での餌に食いつきの良さは考慮されにくい気がする。それらの魚は、多少は不味い餌であっても、やはりたくさん食べるほど(つまり「おいしい」と感じる能力が高いほど)、個体の栄養状態は良くなるだろう。そういう健康な個体は、ペアリングに選ばれやすいはずだ。不味い餌でもパクパク食べられる特徴って、廉価な養殖物まずい人工餌でも育てているのではないか。そこから繁殖した魚(ここではネオンとアカヒレ)は自然の個体よりも、「まずい餌をパクパク食べる能力」が高いことになる。そして家で飼われて与えられたのが「おいしい餌」だったら、満腹まで食べてしまっても無理はない。そうやって胃腸を傷めるとか、栄養の過剰摂取などで、短命になるのかな。 ……おっと妄想が暴走した。話を戻そう。

餌を控えれば良いと思ったかもしれないが、その時の水槽は水草だらけで、水草や流木、石のレイアウトもあり、水槽の全ての魚に餌が行き渡るように与えないと、と思ったので、控えめに与えるのは難しかったのだ。

10月 24日 (木) 2024

水草の育成に最も力を入れている、90cm水槽(90規格より奥行と高さが小さいが)。

さて、気がつくと、いつの間にかヤマトヌマエビがいなくなっていた。

だから10匹ほど迎え入れようと、いつもの観賞魚店に向かった。

店に着くと、いつも真っ先に水草売り場に向かうのだが、ふと気がつくと、ちょうどチェーンアマゾンという水草が売っていた。時々しか入荷しない水草だ。

今までの経験では、チェーンアマゾンはヤマトヌマエビの食害に遭いやすく、どうしても株が弱り、すぐに消滅してしまうというのがお決まりのパターンだった。だが今回は、折良くヤマトが不在なので、チェーンアマゾンは無傷で立派に成長するかもしれない。……と思うとワクワクしてきた。

10月 23日 (水) 2024

今月5日に買った材料で、カメの水槽用に濾過槽を組み立てた。ポンプからの排水を、濾過槽に流れるようにしただけのものだ。まだ試運転の段階なので、簡単にやっている。

水が酸性に傾きやすいことがわかっているので、カキ殻も入れてみた。

EHEIMを選んだからか、さすが運転音が静かだ。

10月 12日 (土) 2024

リセットは徐々に進めている。化粧砂とソイルを敷き分ける。

入っている魚は、

・ チェリーバルブ … 3匹

・ ラスボラ アギリス … 4

・ ラスボラ エスペイ … 3

・ シザーステールラスボラ … 2

・ キンセンラスボラ … 4

・ ケラ ダディブルジョリィ … 4

・ ボララス ウロフタルモイデス … 6

・ インドドワーフグリーンバルブ … 3

・ ドワーフボーシャ … 2

・ カージナルテトラ … 4

・ エクエスペンシル … 3

これに加え、ミナミヌマエビ(シナヌマエビ?)が100匹以上。

ほとんどがコイ。なぜかわからないが、私はカラシンその他よりコイのほうに魅力を感じる傾向がある。

10月 8日 (火) 2024

90

x30

x36cmの水槽をリセットした。水槽の様子は、明日以降上げていく。

そこに植えるべく買った水草は、組織培養のものは写真の通り3種類で、ベトナムゴマノハグサ、ロタラ sp. Hra、オーストラリアンヒドロコティレ。他に束で売っていたロタラ ロトンディフォリア レディッシュ、ポゴステモン メンメン、ボルビティスも買った。

元々その水槽には、ミクロソリウム トライデントリーフ、パールグラス、リシア、ナヤス グアダルペンシス、ミズゼニゴケ、クリプトコリネ sp.(多分、ベケッティ)が残っている。その他には、浮葉をつけたタイニムファもあるが、このリセットした水槽に使わないかもしれない。

7月9日に買った水草がどうなったのかは、聞かないでほしい。

10月 5日 (土) 2024

2匹のカメ、優と啓は共に元気。2匹とも、4日ぶりの給餌になった。啓の食欲は旺盛だったが、優は少しの食事量で大体満足したように見える。ごく一時的な小食は度々見られるので、今回も心配に及ばないだろう。

今季のヒータはもう両方の水槽に導入済み。水温は24度以上を保っているので、体温が冷えすぎて食欲が低下しているということは、多分ないと思う。

さて私は以前まで、2匹のカメの水槽それぞれに、かなり長い間、観賞魚用の外部式濾過器を転用していたが、そもそもその濾過器の説明書にない、勝手なやり方で使っていた。

その方法を紹介するわけにはいかないので、外部式濾過器に頼らない、新しい濾過の方法を模索している。

取りあえず濾材の「Bioロカリッチ 1L」と、水中ポンプ「EHEIM コンパクトオン300NEW」を買ってきた。濾材の量は何だか不十分な気がするが。

8月 6日 (火) 2024

先月7月の末、最も古くからいたカメである、優と呼んでいる子が、体調を崩した。

具体的には、7月30日の夜から突然、水槽内をあちこち移動する様子が見られ、食欲もかなり減退していた。

だがその後は日を追うごとに、食欲は回復していき、同時に水槽内でじっとしていることも増え、多分あと数日で完全回復すると思う。

7月 26日 (金) 2024

数日前から昨日までの間、2匹のマレーハコガメのうち、新参のほうのカメ、啓の行動に不自然な様子が見られていた。

午後の時間帯に、陸場に上ったかと思うとすぐに水場に戻る、という行動を繰り返していたのだ。更に、水場にいる時でも、過度に活動的になる(暴れる、と形容できると思う)ことも、連日、夕方の時間帯に限ってだが見られるようになっていた。

今回は、それらの問題行動の原因に思い当たるところがあった。飼い主である私の側にである。

実は昨夜、啓の水槽の部屋の隣で、点いたままの蚊取り器があったことに気づいたのだ。蚊取り器は、家具と家財道具との隙間に挟まった状態になっていて、ONの状態のまま放置していたことに気づかなかったのである。記憶をたどると少なくとも4日間は、その部屋で点けっぱなしだったようだ。隣のカメの水槽の部屋との間にあるふすまは、しばしば開けて空気の共有してさえいた。

蚊取り器の薬剤のラベルを読むと、有効成分の欄にピレスロイド系のメトフルトリン、との記載があった。ピレスロイドは爬虫類に対する毒性が、人に対するよりずっと高いらしく、即座にその蚊取り器をOFFにし、同時に家の全ての部屋を、1時間以上かけて換気した。

それが昨日の夜のことである。そして今日、啓は陸場に上り、1〜2時間ほどその場に留まっていた。その後、水場に戻ろうとする様子が見られた(写真)。啓は、蚊取り器を切ったのを境に、それまでの普段の様子を取り戻したように見える。

啓は、真夏でも陸場に上って甲羅干しをすることがよくある。水温は26度〜30度(ほとんどの時間帯で27度以上)で、水場の環境が涼しすぎるわけでもないはずだ。多分、温もりというより、紫外線を求めての行動だろう。真夏はさすがに、ホットスポットの真下を避けている。

単に今回の事例をもって、「ピレスロイド系の薬剤は、カメの行動に影響を及ぼす」と断定することはできない。啓とすぐ隣の水槽にいる、優という同種のカメの行動には大きな変化はなかったからだ。啓の行動が元通りになったのも、蚊取り器をOFFにしたタイミングと、偶然一致しただけなのかもしれないだろう。だが私は飼い主として、今回を機に、蚊取り器の扱いが急に慎重になった。

7月 12日 (金) 2024

'24年4月いっぱいまで住んでいた旧宅では、熱帯魚・水草水槽の環境は整っていた。底砂は、ソイルと化粧砂を、決めた場所に応じてきっちりと敷き分けていた。

だが一身上の都合により、5月の初めに引越しすることになった。

その引越しの際、水槽の中の水や魚、水草、流木、石、底床に至るまで、全て水槽の外に洗いざらい出す必要が生じた。この時、しっかり敷き分けていたソイルと化粧砂を、それぞれ別々に掬い上げることができず、やむなくソイルと化粧砂が交ざってしまう状況を受け入れるしかなかった。

さてここで、ソイルと砂の混合土砂を、目の細かい篩(ふるい)にかけてみたのだが、ほぼ化粧砂の粒だけを取り出すことができた。

この化粧砂は、ADAのラプラタサンドの中から、特に細かい砂粒ばかりを選り分けたものだ。砂粒が細かくないと、目の粗い篩を使うことになるが、それだと小さなソイルの粒がどうしても入り込んでしまう。

+

7月 11日 (木) 2024

水草ではないが、観葉植物を買ってきた。片方はシャムオリヅルランに間違いなさそう、その右はシェフレラで売っていた。

7月 10日 (水) 2024

散髪に行く。髪の毛は短くしたほうが風呂に入る時に楽でいいので、思い切って五分刈りをお願いする。五分刈りは人生で2度目。

7月 9日 (火) 2024

アクアリウムショップで、

・ヘテランテラ

・ボルビティス

・ロタラ ハーラ

・ロタラ レディッシュ

・ポゴステモン メンメン

・ウォータースプライト

・ジャイアントリーフハイグロ

・オーストラリアンノチドメ

・タイニムファ

・スイレン sp.

…を買ってきた。

以前に住んでいた家(空き家)の水槽に入れっぱなしだった、20匹以上の熱帯魚を、新居に移動。

7月 8日 (月) 2024

新しいPCのセットアップが進む。

7月 7日 (日) 2024

注文していたPCが届いた。

6月 12日 (水) 2024

5月の引越しの後、水槽や庭の立て直しがまだ終わっていない。

このページの作成日: 2023年 7月 10日

最終更新日: 随時